デジタル変革を阻む、既存の悪しき慣習たち

長谷島:先回も触れましたが、「New World」時代において企業が生き残るためには、先端のテクノロジーを駆使して、未来を創造できる人材を確保・育成する環境が、ますます大事になっていきます。

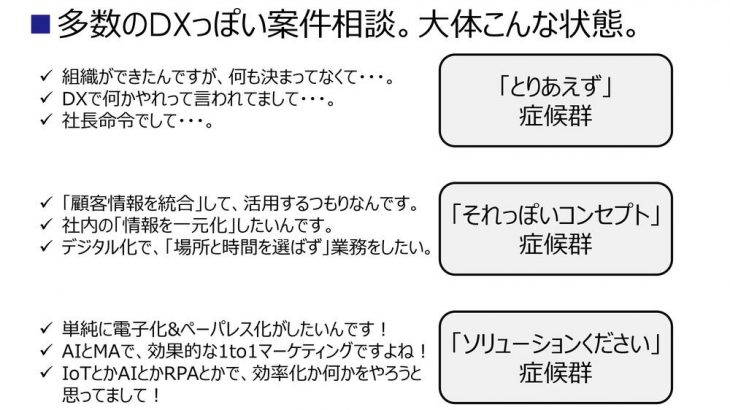

亦賀:おっしゃる通りです。環境の構築と同時に、経営者を含めた組織のリーダーが本質的な外部環境の変化を、今までの企業論理を超え、学び理解する必要があります。そこからさまざまな施策を打てるようになるでしょう。その際、有効な学習するプロセスがない組織は、頭では何となく分かったつもりになります。そういう組織では、新しいテクノロジーや考え方(例:DXなど)が登場すると、ベンダーやガートナーのような外部の人に対して、「成功事例」を求めるようになります。そうした事例を集め、「自分たちとは違うことが分かった。同じ事例が無いので、自分たちにはできないな」という結論で終わることはよくあることです。

多くは、外部環境変化は特段重視されず、自分の今の企業中心の議論にとどまるので、実際に組織の本質が変わることにはなりません。

長谷島:「New World」を見据えて必要な人材を迎え入れる、もしくは育てるためには、環境や戦略が大事だということですね。ほかにも重要な要素があると思うのですがいかがでしょうか。

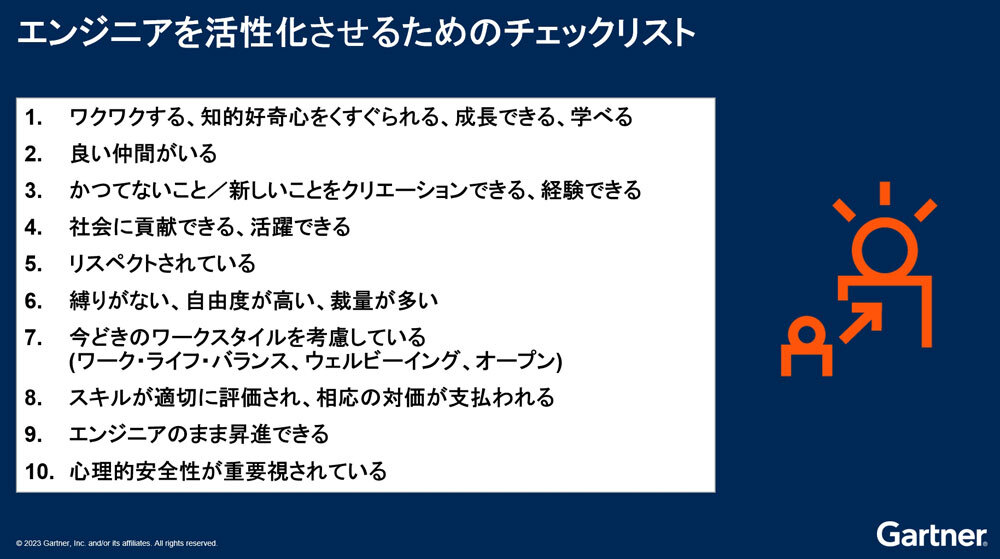

亦賀:これからは、さらにテクノロジーを理解、駆使できる人材が重要になります。外部環境を捉えることや、将来を察する能力も大事です。しかし、外部や危険を察知しても何もできなければどうしようもありません。よって、テクノロジーを使いこなせる人材が必要であり、そのためには、真にスキルのあるエンジニアが活躍できる環境づくり、すなわちエンジニアが活性化する環境づくりが大事です。

まずは、この記事を読まれている人が、以下のチェックリストに照らした場合、自分たちの環境で、どのくらい「Yes」が付くかを確認されてはいかがでしょうか。Yesが多い企業は、問題ないと思いますが、「No」がほとんどという場合は、対策が必要です。

エンジニアが活性化するためのチェックリスト

長谷島:このチェックリストを参考にして、要件を満たせる環境づくりを目指すわけですが、その環境を誰が主体と構築していくのかという点では、IT部門など特定部門の中だけで解決できる要件というよりは、企業風土そのものの変革が求められるということですね。

亦賀:ご指摘の通りです。風土や文化を変革した企業例は日本でも出てきています。分かりやすい例としては、例えば、埼玉県のスーパーマーケットのベルクがあります。同社の人材採用ページには、本社で働くスペシャリストの紹介の1番目に「エンジニア」が登場します。

これまでの小売企業のIT部門と言えば、バックヤードでの業務部門の下請け、裏方のようなイメージがよくあります。一方、最近、企業のエンジニアの募集サイトの中には、実際に活躍している人の顔とプロファイルがタレント図鑑のように登場するケースが増えてきました。ベルクもその例です。そこでは、IT部門やエンジニアが大事にされていることが伝わってきます。こうした企業では「会社がエンジニアを大切にしてくれそうだ。ここだったら元気に活躍できそうだ」と期待が膨らむでしょう。さらに、現場の人に交じって、クリエイターやデータサイエンティストが並んで登場しているページもあります。これは、ガートナーが「フュージョンチーム」と呼んでいる画期的な状態です。

一方、今でもユーザー企業の中には、IT部門のことを「IT屋」、データサイエンティストのチームを「データ屋」と呼んでいたり、見なしていたりする企業や組織があります。昨今「テクノロジードリブンやデータドリブン経営」を標ぼうする企業は多いですが、トップやCIOが変わるとすぐに昔の状態に戻ることがあります。

そうなっていない企業では、今でも「業務ドリブン」です。ITで何かインパクトを出そうにも、経営者が「業務部門の言う通りにシステムを開発・運用してください」と業務部門と同じセリフをIT部門に対して言ってしまうことはよくあることです。

せっかくDXを実現するため現場にヒアリングをしても、最終的には「業務部門が困ることはやめろ」となるなら、結局は江戸時代みたいな昔の業務のやり方と業務システムが延命されるわけです。

ITやデジタル人材を募ってビジネスインパクトを出そうと思っていても、活躍の場がなければ意味がありません。

長谷島:IT部門やデジタル人材の活躍の場を、既存の業務や価値観という環境が許してくれないということでしょうか。

亦賀:おっしゃる通りです。これまで培ってきた環境や方法、しがらみ、掟、作法を何十年も大事にしている会社、すなわち、従来のルールやポリシー、制度、ガバナンスを変えられない企業は実際に多く存在します。

長谷島:なるほど。先ほどのチェックリストを活用するなどして、組織や部門の責任者が実践する必要がありますね。まずは企業・組織全体を変えていくために、必要な受け皿を準備すること、そして、一緒に働きたい人々の共感を得ることで、人材の確保や活躍につながりますね。

産業革命を起こす「F1レーサー」を育成する条件

長谷島:人材育成の観点では、近年「リスキリング」という言葉が流行しています。新しいことへ挑戦するために新しい人材を迎え入れることは必要だと思いますが、それだけでは十分ではないとすれば、今いる人材のスキルトランスファーも必須になってくるでしょう。その点、亦賀さんはどうお考えですか。

亦賀:もちろんリスキリングは重要だと考えます。ただ、ブームのようなリスキル、やらされ的なリスキル、ゴールがずれているリスキル、資格マニアのようなリスキルとならないように注意が必要です。

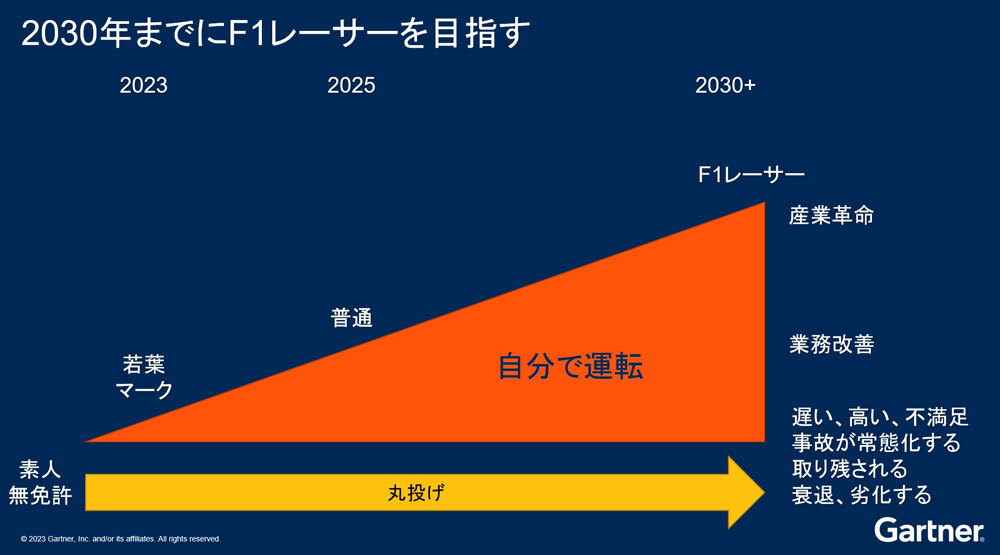

例えば、無免許の人を若葉マークにすることは重要な第一歩です。しかし、これはあくまでも最低ラインであり、ゴールではありません。人事担当などは、1年かけて完璧な人材育成計画を作るなどやろうとします。そこでは、どんな認定資格が必要なのかといったことを抜け漏れなく洗い出ししようとしたりします。しかし、そこで洗い出された認定資格を仮に全部取得しても、産業革命的な変化をリードできるわけではありません。認定資格は、新しい知見をベースとしたコミュニケーションの土台を作るのに有効です。ただし、過剰に詳細な用語を暗記する詰込み型の認定資格が増えてきているため、こうしたものはほどほどにしておくのが良いです。問題は、暗記ではなくコラボレーションしながら、手を動かして新しいことが実現できるエンジニア力、またビジネス力、People Centricなサービスを提供でき、さらにAIと共生する時代における「人間力」です。産業革命を起こせるようなレベルでということでは、F1レーサークラスのスキルが必要になるでしょう。

2030年までにF1レーサーを目指す

こうしたスキルの習得、経験の積み重ねは一人一人が行う必要があると同時に、スポーツと一緒でチーム、組織全体が行っていく必要があります。頭だけではなくて体を動かしてしっかり自分で獲得しない限り身につかないものです。野球でもサッカーでもゴルフでもそうですが、単に頭でやり方が分かったということと、実際にできるかどうかというのには、雲泥の差があることは、誰もが経験して分かっていることでしょう。これと同じことが、IT関連のスキル、リテラシーには言えます。

現在の企業が置かれているビジネスの競争環境は、テクノロジーを使ったグローバルの「戦争」ともいえる環境です。これから求められるのは「プロフェッショナル」です。実際に米国や中国のリーディング企業は、そうしたプロフェッショナルが新しい産業革命を起こそうとしています。日本だけが「いつまでもITは苦手」と言っているわけにはいきません。経営者を含めて組織のリーダーの皆さんが、そうしたモード自体を設定し直していかなければいけません。

長谷島:まずは、目指すべき目標到達地点を見直し、それを実現するための難易度を特定しなければなりませんね。

亦賀:おっしゃる通りです。ただ、厳密にやり過ぎると、時間がかかってしまいます。そこだけで1年を費やしてしまう人もいます。「必要なスペックを割り出すために、どのレベルのどういうスキルが必要か…」と、つい数値化から始めなければと考えてしまいがちです。

長谷島:それは、江戸時代的な発想を持つ企業でも可能でしょうか。

亦賀:ほとんどにおいて、最初はそのような状態です。でもその中から誰かは気が付く人が出てきます。この記事を読んでいる皆さんかもしれません。まずは、気が付いた人が自分事として新しいプロフェッショナルを目指すことがよいと考えます。会社が言った、組織が言ったではなく、自分から気が付き新しく変わろうとすること。これが大事です。それを上司、組織、会社が後押しするのが次の理想です。皆さんがその気もない状態のときに上司から「うちも産業革命をやることになったので、あなたは、このテクノロジーのプロフェッショナルになってください」と言われても難しいでしょう。さらに、「本当にできるのか」「もうかるのか」と言われたら、たまったものではありません。

いずれにしても、プロフェッショナルなエンジニアになる道は、簡単ではありません。恐らく、ハイレベルに到達する多くの人が紆余曲折をしながらスキルを身につけていくでしょう。一番大事なのは、「自分はこうなる」という自身の強い意思の決定、決めたらそれに向けてやり遂げる実行能力、またそれを支えるモチベーションです。その点で米国の仕組みは単純です。スキルを持った人の給与は高くなりますし、レベルが上がることで実現できることが増えていきます。スキルアップを楽しむことにつながります。

長谷島:なるほど、スキルの市場価値が確立されていることによって、より価値の高い場所を目指して頑張るモチベーションが生まれやすいということですね。

亦賀:はい。そのように思います。一方で、日本はタレントの「市場価値が高いか、低いかどうか」自体を目利きする立場の人が分からないために、結果的にエンジニアの可能性が押さえ込まれてしまうという問題があります。どんなにすごいスキルを持っているF1レーサーでさえも「作業者扱い」されてしまうところがあります。

標準的なスキルを持つ作業者の扱いになると、個々のスキルを認めるより、「誰でもいいから働け」という業務環境になってしまいます。そういう企業では、テクノロジーの素人の上層部が「できることが当たり前、簡単にできるだろう」と考えるようになり、非常にリスキーです。

AIや量子コンピューターなど、市場には既にすごいテクノロジーがあります。そうしたもののリアリティーも難易度も分からない人が、「うちもすぐ導入して、使えばいいじゃないか」と平気で言うケースは今でも多いです。繰り返しますが、「New World」では、テクノロジーを駆使できる人が必要不可欠です。そうした人材がいなければ、当然ですが、何も起きません。

経営層や調達部門のリーダーは、「テクノロジーのリアリティー」をもっと理解する必要あります。テクノロジーにより、よりビジネスに効果的なインパクトを出したいと、誰しもが思います。しかし、そう思うのであれば、もっとテクノロジーのリアリティーをご自身で理解する必要があります。

ここでいうリアリティーとは、今、真にできることを理解することです。過剰な期待も過小評価も禁物です。完璧を求めることも変化の時代にあって難しいです。今のテクノロジーは変化することが前提であり、「変化しない完璧」などはそもそも昨今の米国を中心とするテクノロジーに期待できません。なぜなら、彼らはビジネス環境が変化することを前提にテクノロジーを進化し続けているからです。残念ながら日本が世界の中心ではありません。このリアリティーも認識する必要があります。

テクノロジーをないがしろにするリーダーがいる組織の末路

長谷島:多くの日本企業の置かれている状況は、エンジニアが持つスキルの難易度、あるいはそのレベルに到達するまでの必要な努力について、それを評価する側が全く理解できていないということでしょうか。努力した人がきちんと評価されることがフェアな世界だとすれば問題ですね。

亦賀:相当深刻な問題です。「テクノロジーなんてどれも一緒だ。安い方だけ持ってくればいいんだ」と言う人が今でも実際にいます。こういうモノの価値、人の価値を軽視する風潮は本当に良くないと考えます。そういう人は、自動車だろうが家電だろうが、食べ物だろうが、なんでもそう思う人なのかもしれません。

しかし、私は「テクノロジーをないがしろにすることは人間をないがしろにすることと同じ」と思っています。なぜなら、テクノロジーとは、その時代、時代における人々の英知と努力の結集であるためです。テクノロジーをないがしろにする人の言葉からは、そのような努力に対するリスペクトが全く感じられません。テクノロジーをないがしろにするというのは、そうした人達までを見下しているように思います。

長谷島:テクノロジーをないがしろにするというのは、自分が知らないことを隠ぺいするための行為にも見えてしまいます。

亦賀:同感です。SI(システムインテグレーション)ではもうけているのでよいのですが、テクノロジーという観点では、日本においてベンダーは外資系、国産を問わずこうしたユーザー企業の人に、過去から相当に痛い思いをしてきています。「何でもかんでもベンダーはタダでやるべし」などと勘違いをしている人も今でも多くいます。なぜなら日本には、「人と情報はタダ、」思っている人が今でも多くいるためです。ハード、ソフトのようなモノについてもよく分からないので、「いいから安くしろ」とだけを要求する人がいます。また、そうしたユーザー企業の人は、「ユーザーは神様、ベンダーはそれに仕える人」といった発想をしている人もいるため、こうした人は、常に外部の人に対して「マウント」を取ろうとしたりすることもあります。

最近は、メタバースや「ChatGPT」などの新しいテクノロジーに期待した人が「いいからすごい世の中になると言え! すごいことができると言え!」といった過剰なプレッシャーをかけてくることもあります。そうした人に「まだ発展途上ですし、注意も必要ですよ」などというと相当お怒りになります。このようなユーザー企業に接するベンダーの現場の人も相当に大変な状況になっていると思います。

長谷島:ITは進化のスピードもとても早く、常に新しいさまざまな技術が台頭してきます。それらをタイムリーに評価したり、フォローし続けたりすることは、とても難しいことです。もしかしたら、自分が追いついていけない「後ろめたさ」みたいなものがあるのかもしれませんね。

亦賀:それもあると思います。組織のリーダーにとって、テクノロジーを何も分かっていない状況は、とても不安なのかもしれません。不安なら勉強して解消すればいいのですが、勉強もせずに「分からない」「いいから教えろ」を繰り返している人は相当に多いと見ています。

それが個人だけの問題ならいいですが、こうした「学ばない」状態は、企業や組織に極めて深刻な影響を与えています。世の中の変化や起きていることを冷静に学び、きちんとアップデートしないと、その企業や組織、またその中で働く個々人、また、その総体である日本はこれから2030年にかけて時代変化に対応できずに、確実に衰退していくでしょう。

今ではDXを推進する企業も多いですが、組織内に人材がいないためコンサルタントに依頼することも増えてきています。ただ、それで自分がやるべきことが終わりというわけではありません。コンサルタントが既定路線を作ったとしても、産業革命をやり抜くのは結局自分たちです。それを実現できなければ、ビジネス全体に関わり、組織の存亡にかかわる話になってきます。

本当に組織全体の問題として、危機感を持たなければならないと思います。これからの日本は、さらに少子高齢化が進みますし、スーパーパワーを活用した産業革命は、自動車分野などから実際に起きています。また、国際的な紛争などの地政学リスクもあり、将来を予測しづらくなり、企業はもちろん個々人もサバイバルな状態になっていくでしょう。

その中で、組織または自分自身の将来をどう展望していくのか、特に若い人たちは真剣に考えているようです。将来を展望できない組織にずっといるより、自分のためにと考え、辞めてしまいます。経営層はその辺りをどれくらい理解しているのかが気になります。

組織はもっと危機感を認識すべし

長谷島:まさに前世代的な発想が残っているのかもしれません。これからの社会が、人と組織が対等な関係性になるに向かっているならば、より良い結果に導く方向性があるのではないでしょうか。

亦賀:四半期決算が導入される前は、日本も戦略性をより持てていたと考えます。しかし、四半期決算以降、過度にP/L(損益計算)に集中し、短期志向となってしまいました。この意味で昨今の変化は、P/Lは重視するとしても、改めて、戦略性を持った企業に生まれ変わるチャンスと言えます。

長谷島:新しいことに取り組む時こそ、既存のビジネスを進める枠組みや組織のあり方の見直しも必要になってくるということですね。

亦賀:はい、そのように考えます。例えば日本企業の場合、「事業部」はP/L、すなわち短期的な収益にフォーカスし過ぎて、中長期的な戦略をないがしろにしてしまうことはよくあります。米国のメガテック企業が全て正しいわけではないですが、例えば、日本のベンダーから、「MicrosoftやAmazon、Googleなどは、どの事業部が戦略を立てて、実際に実行しているのはどの事業部なのか?」と質問を受けることがあります。私は「いやいや、向こうは事業をやりながら戦略も考えていますよ」と返しています。

こうした企業は、最初はスモールでも、しつこくしぶとくお金を回しながら事業を拡大していきます。その戦略性は本当にすごいものです。今やそれぞれ数十兆円を売り上げ、数兆円を新たな投資に回す企業です。

長谷島:今後、企業だけではなく社会全体がITへの依存度をさらに高めていくのは、間違いありません。その中で、世界競争がどうなるか、どう組織体制や人材育成の仕組みを整えるべきか、その裏付けがまだ取れてない状況ですね。もっと危機感を持って現状を捉えなければいけませんね。